Esta reseña comenta y explica cuestiones relativas al argumento. Atención, spoilers.

Como sociedad, no debemos dar las cosas por sentadas. En realidad, basta con observar cómo el paso del tiempo acaba con todo lo que conocíamos para darnos cuenta de que nada se mantiene perenne a nuestro alrededor. Todo está hecho para cambiar. Tanto para avanzar como para retroceder. En apenas un siglo, hemos cambiado más de lo que cabría esperar. Por eso nos cuesta ver cómo era la sociedad de entonces con naturalidad, las diferencias han provocado que haya un abismo entre ambos lados del tiempo. Y seguimos en ese proceso de cambio constante e inevitable, la pregunta que cabe hacerse es ¿hacia dónde?

Hay un eterno debate sobre los valores morales de nuestra sociedad. Hemos caído en el nihilismo de las creencias y en el materialismo consumista más voraz. Pero, por encima de todo, estamos cada vez más polarizados, predispuestos a enfrentarnos en posturas políticas, sociales y morales. La lucha a base de clics, bulos, medias verdades, hipérboles y marketing está destrozándonos desde dentro. Está provocando que dudemos los unos de los otros y que, sobre todo, regresemos a cuestionar las vidas privadas. A tratar de imponer una moral, la que sea, a los demás.

Y yo siempre he creído que la mejor opción era evitar el daño a los demás, no juzgar a nadie por aquello que solo afecta a su vida íntima y personal, buscar el bien común y la libertad de los sujetos sin restringir nunca la de los demás. Pero hoy, me encuentro con valoraciones más sesgadas y dañinas. Cada vez más, se lanza la piedra de manera anónima y se espera mover el avispero de las redes sociales para alcanzar a un nuevo objetivo. Se especula con la vida de muchas personas. Y muchos callan por no convertirse en nuevas víctimas. El aire está tan denso que nos hemos convertido en una clase llena de matones y cómplices silenciosos. Y entre los matones, es fácil que se empleen los mismos términos. Se hacen eco y valoran todo a su paso arrasando con palabras poco profundas y sin ningún recorrido real. Así, todo parece más sencillo y la vida se vive entre blancos y negros. Porque los matices, los estudios reales, el trabajo duro que existe para analizar la realidad o para dar vida a una nueva creación artística, todo eso puede derrumbarse con la facilidad de un tuit incendiario, acusador, simplón. Hacia eso nos hemos dirigido. Y a saber si podremos aprender a salir.

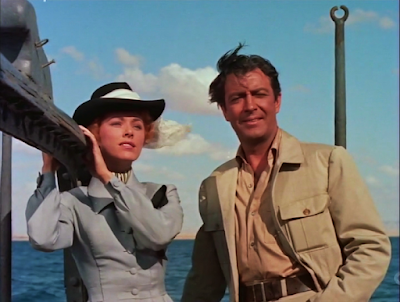

¿Son mejores los hombres o las mujeres? Si tu respuesta se decanta por uno de los dos de manera inmediata, está claro que La batalla de los sexos (Jonathan Dayton y Valerie Faris, 2017) no es para ti. Ambientada en los inicios de los años 70, esta película basada en hechos reales reconstruye las circunstancias que llevaron a dos tenistas profesionales, Bobby Riggs (Steve Carell), de 55 años, y Billie Jean King (Emma Stone), de 29 años, a enfrentarse en un partido que, a su vez, planteaba la pregunta de si una mujer podía derrotar a un hombre en el tenis.

Solo por este argumento, habría muchos en redes que tacharían esta película antes de verla, incluso le darían algún apelativo rápido y la meterían en el cubo de basura. Y ello a pesar de ser bastante inocua. Porque La batalla de los sexos es un retrato bastante comedido de la lucha feminista, sobre aspectos que hoy podríamos considerar superados, pero que percibo como necesarios de recalcar. Porque aún son muchos los que esgrimen los mismos argumentos que muchos de los personajes de esta película. Y lo más curioso de esta obra es que, salvo a un sector concreto, trata de dejar en buen lugar a sus personajes. Incluso los protagonistas, que deberían representar dos sectores antagonistas de la sociedad, no parecen tener problemas reales entre ellos. Es más el juego mediático que la realidad, como sucede en tantas ocasiones. Por ello, podemos valorar que existen tres tramas simultáneas y que no estamos ante una película centrada en lo deportivo. Al final, el tenis será algo secundario. E incluso la lucha feminista se sentirá en ocasiones como un telón de fondo, engullida por historias más mundanas y cotidianas.

En primer lugar, tenemos la reivindicación del tenis femenino como motor principal de la historia, representado esencialmente por Billie Jean King en pleno apogeo de su carrera. No se trata de una carrera en solitario, todo comienza cuando decide, junto a otras jugadoras, independizarse de la federación estadounidense liderada por Jack Kramer (Bill Pullman), por considerar que le están dando un trato discriminatorio con respecto al sector masculino. Todo parte de una victoria en el Southwest Pacific Open donde, pese a llenar las pistas de espectadores, va a recibir apenas una sexta parte del premio que el masculino. La escena ya se ambienta en un lugar reservado solo para hombres en el que tratan de impedir que entre y es Kramer quien consiente que lo haga. Con el liderato de Gladys Heldman (Sarah Silverman), que actúa como especie de directora del grupo de tenistas y que es una de las figuras más relevantes en el proceso de profesionalización del tenis femenino y de la divulgación del deporte, como propietaria de la revista World Tennis.

Pero, como advertíamos antes, esta película opaca o desluce algunos elementos para darle prioridad a otros y en general la mayoría de personajes quedan más desdibujados para favorecer a los protagonistas. Por ello, la relevancia real de Gladys, aunque presente en la dirección del grupo de tenistas, queda algo difuminada como si fuera una especie de manáger, y el resto de tenistas son personajes planos que están de fondo y que funcionan en su mayoría como un personaje colectivo, con la excepción de la australiana Margaret Court (Jessica McNamee). Este personaje es agridulce en su recorrido: se reconoce su persistencia y su buena capacidad deportiva, pero también se la considera encorsetada en los roles tradicionales de la mujer (madre, ama de casa), incluso se la tilda de cierta sumisión, al aceptar el trato de Bobby que previamente había rechazado Billie Jean. A su vez, se había aprovechado de las desventajas emocionales de Billie para poder derrotarla, pero la apoyará en su enfrentamiento final para resarcirse, jugando de manera favorable al colectivo del tenis femenino. Un personaje ambivalente.

De la misma forma, el personaje de Jack Kramer es el auténtico representante del status quo machista del deporte de élite. Más que incluso Bobby Riggs, será Kramer quien se convierta en el antagonista en la sombra de esta historia, en el auténtico rival a batir fuera de las pistas. Sus intervenciones son un pulso constante con la protagonista para tratar de demostrar quién lleva la razón y los argumentos de Kramer no está ironizados ni son burlescos como los de Riggs, sino que son mostrados con una seriedad sombría y una superioridad moral que es fácilmente rastreable entre el argumentario de quienes mantienen la misma ideología hoy. Ahora bien, Kramer es también un personaje plano, representa ese antagonismo clasista y machista que se regodea con pequeñas artimañas urdidas desde el poder.

Pese a ese tono ligero en el retrato general de los personajes, se muestran parte de los pasos más relevantes en la lucha por esta reivindicación, como la formación de un circuito profesional propio de índole femenino, con la firma de de nueve jugadoras relevantes del momento y el patrocinio de Virginia Slims, de la empresa tabaquera Phillip Morris, en esos tiempos tan confusos como inocentes en que deportistas patrocinaban alcohol y tabaco. La publicidad de la época tampoco da pie a engaño: los cigarros se convertían también en un elemento emancipador, al pasar de estar asociado exclusivamente a los hombres a extenderse también a las mujeres con sus marcas personalizadas, aunque fuera tan perjudicial como siempre. En este elemento encontramos cierta comedia cuando Gladys, retratada como fumadora empedernida, apenas logra que sus jugadoras fumen de cara al público para vender el producto. Como comparsa también ligera de todo este recorrido, a veces como refugio emocional de la protagonista, encontramos las escenas de diseño de vestuario, en este caso con Ted Tinling (Alan Cumming) como principal representante, para la competición o la peluquería, de la que hablaremos más adelante.

Al final, como en toda historia, todo se decidirá en ese enfrentamiento titulado "la batalla de los sexos", que da nombre a la película, entre Billie Jean King y Bobby Riggs, un enfrentamiento más metafórico que realista. La película muestra también la exposición pública de ambos personajes mediante entrevistas, entrenamientos, publicidad y el mismo acto en sí mismo, convirtiéndose en un conjunto de pullas que se lanzan donde Billie trata de ser profesional mientras Bobby juega al escándalo. Cuando vemos el evento televisado en que se ha convertido, parte del juego que pretendía Riggs, nos damos cuenta de que no es más que un espectáculo rentable, aunque lo quieran vestir de trascendental. Billie Jean lo sabía desde el principio, cuando rechazó la primera oferta, pero las circunstancias la han llevado a aceptar y a tratar de reivindicar la importancia del tenis femenino, aunque sea entrando en el juego mediático.

En segundo lugar, de manera paralela a todo lo relacionado con el tenis surgen dos tramas encabezadas por la vida personal e íntima de los dos protagonistas y que ocupan en realidad bastante espacio en la película. El retrato de la vida de ambos personajes les da una entidad bastante humana y permite eliminar la imagen mediática que se vende en la parte final de la historia al conocer sus motivaciones, dudas y situaciones reales. La más relevante es, sin duda, la historia de romance y dudas que absorbe a Billie Jean King mientras se encuentra en este viaje de reivindicación. Por un lado, el interés nuevo que supone Marilyn Barnett (Andrea Riseborough), una peluquera a la que conoce en el proceso de promoción del circuito femenino. La conexión entre ambas y la entrega de Marilyn serán instantáneas, aunque también el efecto negativo que los temores tengan en Billie, casada con Larry King (Austin Stowell), un buen hombre, como ella misma lo define, que siempre queda en un segundo plano y que la respeta y le deja su espacio. Será bastante representativa de esta situación la escena en que ambos personales, Marilyn y Larry, crucen cada uno de ellos el mismo círculo desde lados distintos para llegar al mismo destino.

La vida personal empieza a afectar al juego de Billie, que no se concentra debidamente y que vive entre las dudas de ese romance prohibido en una sociedad que no lo entendería y no hacer daño a un hombre que siempre la ha tratado bien, pero por el que no siente la misma pasión que por Marilyn. De nuevo, ambos personajes quedan bastante desdibujados en cuanto a personalidad, incluso se ocultan o modifican hechos reales para suavizar la historia real, pero que en definitiva sirve para lo importante para la protagonista: su viaje de autodescubrimiento personal no solo en la lucha por sus derechos deportivos, sino también por reconocer su amor por las mujeres. Aunque interesante, esta temática ocupa un lugar importante en la película y opaca el desarrollo de otras temáticas. Se opta en ocasiones por extender los planos y las escenas dedicadas a Billie y Marilyn, incluyendo una escena en torno a una relación sexual. Y ello a pesar de quela personalidad de ciertos personajes, como la propia Marilyn, son bastante planos. En este sentido, la película se siente algo desequilibrada, porque, además, tampoco se muestran sus consecuencias o tiene repercusión real en la trama principal de la historia más allá del apoyo moral antes del partido decisivo.

Por último, el personaje de Bobby Riggs es el más peculiar en este retrato de plantean Dayton y Faris. Se trata de un personaje ambiguo en el trato y que, pese a su rol de antagonista, no representa en realidad ese papel como sí lo hace Jack Kramer. Hay dos Bobbys en la película. El más llamativo e histriónico es el payaso misógino y creído que da espectáculo a las masas, que apuesta y que hace necedades, como jugar al tenis mientras lleva a dos perros con sus correas, disfrazado de pastora o desnudándose para una revista tapándose con la raqueta. Es el mismo que tras enfrentarse a Court, decide que ya no necesita entrenar. Un bufón que busca chanchullos de los que beneficiarse y que, como reivindica en cierta parte de la película, le gusta jugar y no va a dejar de hacerlo. Por eso, todo el escándalo de sus declaraciones misóginas parecen ser propias exageraciones del personaje que se ha creado. O, al menos, la película lo pretende retratar de esa forma al mostrarnos otra cara del personaje: la familiar.

En la soledad de los focos y en las estancias privadas, se ve una relación matrimonial afectada por el carácter de Riggs. La familia es sostenida por el dinero de su esposa, Priscilla Wheelan (Elisabeth Shue), que a cambio de continuar con su relación, le pidió controlar esos impulsos de juego para no seguir arriesgando su estabilidad. En esas escenas, vemos a un personaje de un carácter más entrañable: juega con su hijo pequeño de manera infantil, trata de mantener su relación con Priscilla a salvo, incluso lo vemos así, algo desvalido, cuando su hijo mayor le dice que no le acompañará al partido contra Billie. Las conversaciones con su mujer a lo largo de la película nos permiten ver a un personaje más humanizado que el fantoche que vemos en las escenas de carácter público. Precisamente, su cierre es bastante humano: el personaje solo, sentado en el banquillo del vestuario, se reencuentra con su mujer, a la que creía haber perdido. Les queda un personaje que no es completamente agradable, que es imperfecto y ambiguo, pero que no funciona como un cruel villano, sino como un jugador del espectáculo. En cierta forma, un tramposo, como lo calificará Billie, al que se ve venir, por lo que no oculta mayor malicia que esa misma fachada.

En conclusión, La batalla de los sexos intenta combinar tres relatos y creo que no llega a completar satisfactoriamente ninguno de los tres. Cuenta con buenos aciertos, reproduce bien la estética de la época, logra transmitir la reivindicación feminista, hace un retrato bastante humano de sus protagonistas, logra ciertas escenas sutiles y bellas en el camino y logra concederle cierta epicidad necesaria en estos relatos deportivos. Por contra, todos los demás personajes están muy desdibujados, son planos, el peso del romance de Billie ocupa más que los otras dos tramas y le falta profundidad, hay poca comicidad real, la mayoría recae en el histrionismo de Steve Carell como Bobby Riggs, la célebre batalla de los sexos se siente breve y es solo el último tramo de la película y la trama principal se acaba sintiendo algo cliché. Pese a ello, una película bastante recomendable, que tiene su fortaleza en el acercamiento que hace hacia las circunstancias vitales de Billie y Bobby, en las antípodas existenciales, pero unidos por la pista de tenis y por un partido que marcó época. Y también en la necesaria reivindicación de una igualdad que no nos debe sonar como algo lejano. Algunas de las cuestiones que plantea la película no solo siguen latentes en nuestra sociedad, sino que cada vez se manifiestan más sin ningún tipo de vergüenza.

.webp)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.webp)

.jpg)

.jpg)

.webp)

.jpg)

.jpeg)

.webp)

.jpeg)

.webp)