George C. Scott, Gene Wilder, Roger Moore, Nicol Williamson, Nicholas Rowe, Michael Caine y Charlton Heston

Antes de acercarnos a la conclusión de esta especie de dossier que he venido elaborando para Baúl del Castillo acerca del personaje literario, y por ende cinematográfico, de Arthur Conan Doyle (del que siempre animamos a descubrir el resto de su obra, incluida la vertiente histórica), nos ocupamos en la siguiente entrada de varias películas que, o bien fueron destinadas a un formato televisivo o doméstico -en el más respetable de los sentidos-, o bien son digresiones que se valen del personaje para alcanzar otros fines.

Antes de acercarnos a la conclusión de esta especie de dossier que he venido elaborando para Baúl del Castillo acerca del personaje literario, y por ende cinematográfico, de Arthur Conan Doyle (del que siempre animamos a descubrir el resto de su obra, incluida la vertiente histórica), nos ocupamos en la siguiente entrada de varias películas que, o bien fueron destinadas a un formato televisivo o doméstico -en el más respetable de los sentidos-, o bien son digresiones que se valen del personaje para alcanzar otros fines.Cronológicamente, comenzamos con El detective y la doctora (They might be giants, Anthony Harvey, Universal, 1971). ¿Un tipo ataviado como Sherlock Holmes en el presente? Como vemos, la idea de trasladar al peculiar detective a la siempre cambiante “actualidad” -en detrimento de un universo más connatural, que por pasado permanece menos mutable-, no es en absoluto nueva, y no hay más que recordar la etapa en que Basil Rathbone encarnó al personaje para Universal. Generalmente recibida con indiferencia, considero que El detective y la doctora, problemas de producción aparte -lo que cuenta es lo que queda-, es un estupendo cuento, hermoso y bien narrado.

Nos presenta al maduro Justin (George C. Scott), hombre tremendamente culto y antiguo juez que -y perdón por el chiste fácil- ha perdido el juicio, y en su condición de inadaptado se cree y actúa como la legendaria creación del escritor escocés, en un entorno claramente hostil y alienante: la ciudad de Nueva York, por entonces bastante sucia; un escenario tan psíquico como físico, donde los villanos ya no se desenvuelven con malignidad versallesca, sino a tiros, y donde ya no queda lugar para la fantasía. Una identificación que llega a su paroxismo en el divertido momento en que un guardia saluda a nuestro hombre diciendo: ¡Hombre, el señor Basil Rathbone!

Justin es analizado por la doctora Mildred Watson (una eficaz Joanne Woodward, que se asemeja bastante a la Barbara Bel Geddes de Vértigo), la cual trata de que el hermano del magistrado no lo declare incapacitado para poder apoderarse de todos sus bienes.

Justin / Holmes, por contra, y en comparación con la jungla humana que le rodea, acabará ganando, simplemente siendo feliz al poder vivir su “fantasía” y contar con la (esporádica) aquiescencia de algunas personas, tan “alienadas” como él; algo que llamará la atención de la doctora, una profesional solterona y sin amigos. En un momento, Holmes llega a convocar, cual flautista de Hamelín, a todos aquellos a los que de algún modo ha tocado con su varita mágica; un curioso grupo de “irregulares de Baker Street” -como Holmes motejaba a la chiquillería que le echaba una mano-, entre ellos Jack Gilford y Rue McClanahan (la Blanche de Las chicas de oro), a los que muestra que puede haber paraíso entre la mugre.

Justin / Holmes, por contra, y en comparación con la jungla humana que le rodea, acabará ganando, simplemente siendo feliz al poder vivir su “fantasía” y contar con la (esporádica) aquiescencia de algunas personas, tan “alienadas” como él; algo que llamará la atención de la doctora, una profesional solterona y sin amigos. En un momento, Holmes llega a convocar, cual flautista de Hamelín, a todos aquellos a los que de algún modo ha tocado con su varita mágica; un curioso grupo de “irregulares de Baker Street” -como Holmes motejaba a la chiquillería que le echaba una mano-, entre ellos Jack Gilford y Rue McClanahan (la Blanche de Las chicas de oro), a los que muestra que puede haber paraíso entre la mugre.

Prueba de que eso, y no otra cosa, es lo que importa, es el hermoso aunque abierto final: no sabemos cómo acabará el asunto familiar, solo que Holmes parece que ya no se encontrará solo. Razón por lo cual pienso que, más que descompensado del resto, el último tercio resulta coherente a su manera. Además, los apuntes contra el psicoanálisis son brillantísimos.

Justin / Holmes, por contra, y en comparación con la jungla humana que le rodea, acabará ganando, simplemente siendo feliz al poder vivir su “fantasía” y contar con la (esporádica) aquiescencia de algunas personas, tan “alienadas” como él; algo que llamará la atención de la doctora, una profesional solterona y sin amigos. En un momento, Holmes llega a convocar, cual flautista de Hamelín, a todos aquellos a los que de algún modo ha tocado con su varita mágica; un curioso grupo de “irregulares de Baker Street” -como Holmes motejaba a la chiquillería que le echaba una mano-, entre ellos Jack Gilford y Rue McClanahan (la Blanche de Las chicas de oro), a los que muestra que puede haber paraíso entre la mugre.

Justin / Holmes, por contra, y en comparación con la jungla humana que le rodea, acabará ganando, simplemente siendo feliz al poder vivir su “fantasía” y contar con la (esporádica) aquiescencia de algunas personas, tan “alienadas” como él; algo que llamará la atención de la doctora, una profesional solterona y sin amigos. En un momento, Holmes llega a convocar, cual flautista de Hamelín, a todos aquellos a los que de algún modo ha tocado con su varita mágica; un curioso grupo de “irregulares de Baker Street” -como Holmes motejaba a la chiquillería que le echaba una mano-, entre ellos Jack Gilford y Rue McClanahan (la Blanche de Las chicas de oro), a los que muestra que puede haber paraíso entre la mugre.Prueba de que eso, y no otra cosa, es lo que importa, es el hermoso aunque abierto final: no sabemos cómo acabará el asunto familiar, solo que Holmes parece que ya no se encontrará solo. Razón por lo cual pienso que, más que descompensado del resto, el último tercio resulta coherente a su manera. Además, los apuntes contra el psicoanálisis son brillantísimos.

En suma, El detective y la doctora es un considerable y bien argumentado ejercicio de imaginación (la relación de Holmes con el universo del western es otro magnífico apunte), donde se valora la magia de poder ser el que se quiere ser, junto a la propia “magia” del cine: no es extraño que Holmes termine en uno, aunque, signo de los tiempos, el escenario acabe convertido en una sala de películas eróticas: es uno de sus encontronazos con el mundo real. Por otro lado, George C. Scott está excepcional.

El hermano más listo de Sherlock Holmes (The adventure of Sherlock Holmes’ smarter brother, Gene Wilder, Fox, 1975) es una simpática boutade que parte de una premisa sugerente: Sherlok Holmes tiene otro hermano (además de Mycroft), que sin resultar tan avispado, se desenvuelve como puede, aunque siempre quede bajo la sombra del detective “más popular”.

El hermano más listo de Sherlock Holmes (The adventure of Sherlock Holmes’ smarter brother, Gene Wilder, Fox, 1975) es una simpática boutade que parte de una premisa sugerente: Sherlok Holmes tiene otro hermano (además de Mycroft), que sin resultar tan avispado, se desenvuelve como puede, aunque siempre quede bajo la sombra del detective “más popular”.Cuando se hace necesario que parezca que los genuinos Holmes y Watson (Douglas Wilmer y Thorley Walters) han abandonado la ciudad, el asunto en cuestión es pasado al hermano menor, Sigerson (Gene Wilder), que finalmente lo resuelve. No pasa de ser una jocosa reunión de amigos bien ambientada; divertidos están todos, y sobresalientes -como de costumbre- la estupenda Madeline Kahn y Dom DeLuise, haciendo de divo de la ópera.

Por el contrario, Sherlock Holmes en Nueva York (Sherlock Holmes in New York, Boris Sagal, Fox, 1976) es un descafeinado telefilm, con un guión que retoma el ardid expuesto en la estupenda Las aventuras de Sherlock Holmes (The adventures of Sherlock Holmes, Alfred L. Werker, Fox, 1939), en cuanto a ofrecer al detective un problema mientras por otro lado se comete “el crimen del siglo”: en esta ocasión, referido a la reserva de oro de un banco. Aquí Holmes es Roger Moore y Moriarty es John Huston, que acaba siendo sorprendido en su propia guarida. El señuelo será el secuestro del hijo de Irene Adler (Charlotte Rampling).

Su principal defecto es el uso y abuso del teleobjetivo, que continuamente fulmina la, por otra parte, funcional puesta en escena, junto a una trama mortecina y unos diálogos poco fluidos, casi infantiles. Así, pese a lo atractivo de la premisa, estamos ante un auténtico repertorio de frases hechas. Se puede ver con cierta gracia según el día, pero el reciclaje está falto de vida (más que ser problema de los actores).

Curiosamente, su realizador, Boris Sagal, entregó cinco años antes un trabajo que, pese a todo, sí tenía cierta “vida”: El último hombre vivo (The Omega man, Warner Bros., 1971), basada en la novela Soy leyenda de Richard Matheson (cuya mejor plasmación sigue siendo, de nuevo pese a todo, la protagonizada por Vincent Price). Y aunque la labor de Sagal para la televisión ha acabado por tener cierta relevancia, en España no conocimos la presente propuesta hasta que la Fox la distribuyó en formato de video doméstico. Los tiempos de El perro de los Baskerville (The hound of the Baskervilles, Sidney Lanfield, 1939), producida por el mismo estudio, quedaban muy lejos, más “espiritual” que cronológicamente.

Su principal defecto es el uso y abuso del teleobjetivo, que continuamente fulmina la, por otra parte, funcional puesta en escena, junto a una trama mortecina y unos diálogos poco fluidos, casi infantiles. Así, pese a lo atractivo de la premisa, estamos ante un auténtico repertorio de frases hechas. Se puede ver con cierta gracia según el día, pero el reciclaje está falto de vida (más que ser problema de los actores).

Curiosamente, su realizador, Boris Sagal, entregó cinco años antes un trabajo que, pese a todo, sí tenía cierta “vida”: El último hombre vivo (The Omega man, Warner Bros., 1971), basada en la novela Soy leyenda de Richard Matheson (cuya mejor plasmación sigue siendo, de nuevo pese a todo, la protagonizada por Vincent Price). Y aunque la labor de Sagal para la televisión ha acabado por tener cierta relevancia, en España no conocimos la presente propuesta hasta que la Fox la distribuyó en formato de video doméstico. Los tiempos de El perro de los Baskerville (The hound of the Baskervilles, Sidney Lanfield, 1939), producida por el mismo estudio, quedaban muy lejos, más “espiritual” que cronológicamente.

Como muchos aficionados saben, Elemental, doctor Freud (The seven per cent solution, Universal, 1976), dirigida por el mucho más competente Herbert Ross, se basa en una novela del posteriormente realizador Nicholas Meyer. El título original hace referencia a la dosis adecuada (!) de cocaína que estimulaba el cerebro del detective (aquí encarnado maravillosamente por Nicol Williamson), sin dañarlo en demasía. La trama se centra en la resolución de un caso de secuestro mientras Holmes es tratado de sus “afecciones”, nada menos que por Sigmund Freud (Alan Arkin). La idea es tan brillante como bien expuesta su ilustración.

Como muchos aficionados saben, Elemental, doctor Freud (The seven per cent solution, Universal, 1976), dirigida por el mucho más competente Herbert Ross, se basa en una novela del posteriormente realizador Nicholas Meyer. El título original hace referencia a la dosis adecuada (!) de cocaína que estimulaba el cerebro del detective (aquí encarnado maravillosamente por Nicol Williamson), sin dañarlo en demasía. La trama se centra en la resolución de un caso de secuestro mientras Holmes es tratado de sus “afecciones”, nada menos que por Sigmund Freud (Alan Arkin). La idea es tan brillante como bien expuesta su ilustración.Estamos, entonces, ante un estudio psicoanalítico -pero ameno- de la compleja -y tan humana- personalidad de Sherlock Holmes, que ofrece una explicación a su misoginia y a su obsesión por Moriarty (aquí, Lawrence Olivier). Un Watson con cojera (Robert Duvall), que se dedica a atender su consulta con esmero y que está casado (con Samantha Eggar, qué bien), completa el retrato a tres bandas, ambientado en Viena.

Durante el peculiar tratamiento de desintoxicación que ha de sufrir el detective, queda de manifiesto el profundo cariño que existe entre él y Watson. Como curiosidad, debemos destacar el último tercio, en el que los protagonistas se ven en la necesidad de desguazar el vagón de un tren, en claro homenaje a Los hermanos Marx en el oeste (Marx Bros. go West, Edward Buzzell, MGM, 1940).

Durante el peculiar tratamiento de desintoxicación que ha de sufrir el detective, queda de manifiesto el profundo cariño que existe entre él y Watson. Como curiosidad, debemos destacar el último tercio, en el que los protagonistas se ven en la necesidad de desguazar el vagón de un tren, en claro homenaje a Los hermanos Marx en el oeste (Marx Bros. go West, Edward Buzzell, MGM, 1940).Además de la eficaz dirección de Ross, se contó con la fotografía del gran Oswald Morris, el exquisito diseño de producción de Ken Adam (habitual de la serie Bond), y la presencia en el reparto de Charles Gray (que haría de Moriarty en la serie de Granada TV), Jill Townsend y Jeremy Kemp (el malo). La canción de la “Madame” (I never do anything twice) la compuso Stephen Sondheim.

Puesto que no la he visto, poco puedo decir acerca de Silver Blaze (ITV, 1977), producción para la TV en la que Christopher Plummer encarnó al detective por vez primera (de la segunda nos ocuparemos en la siguiente entrada del dossier; si tengo ocasión -el tiempo, más bien- de poder verla, incluiré dentro de esa misma entrada alguna apreciación).

La desopilante El perro de los Baskerville (The hound of the Baskervilles, otra vez Fox, inasequible al desaliento; 1978), en versión de un Paul Morrissey alejado de sus experimentos más “descarnados”, basa su atractivo en parte del elenco que interviene -en mi caso Terry-Thomas y Denholm Elliot- y en los simpáticos decorados de guardarropía, que incluyen un cochambroso e inundado dormitorio dentro de la mansión de los Baskerville.

Los principales personajes son interpretados por Peter Cook como Sherlock Holmes, Dudley Moore como Watson, los citados Denholm Elliot y Terry-Thomas como Stapleton y el doctor Mortimer, respectivamente (este último en la que fue su última intervención para el cine), el malogrado y entrañable Roy Kinnear como el evadido Seldon -también aparecía en el film de Gene Wilder-, y Hugh Griffith como el rústico Frankland.

La desopilante El perro de los Baskerville (The hound of the Baskervilles, otra vez Fox, inasequible al desaliento; 1978), en versión de un Paul Morrissey alejado de sus experimentos más “descarnados”, basa su atractivo en parte del elenco que interviene -en mi caso Terry-Thomas y Denholm Elliot- y en los simpáticos decorados de guardarropía, que incluyen un cochambroso e inundado dormitorio dentro de la mansión de los Baskerville.

Los principales personajes son interpretados por Peter Cook como Sherlock Holmes, Dudley Moore como Watson, los citados Denholm Elliot y Terry-Thomas como Stapleton y el doctor Mortimer, respectivamente (este último en la que fue su última intervención para el cine), el malogrado y entrañable Roy Kinnear como el evadido Seldon -también aparecía en el film de Gene Wilder-, y Hugh Griffith como el rústico Frankland.

La “historia” da inicio cuando un abúlico Holmes ayuda a tres monjas a recuperar -sin salir de la salita- una reliquia extraviada. Seguidamente, el doctor Mortimer le pone en antecedentes acerca de la leyenda del perro de los Baskerville. El heredero es un sir Charles afeminado (Kenneth Williams), y entre los meandros narrativos más inoportunos, contemplamos a Holmes visitando una “casa de masajes” (¡!), o dependiente de una madre “victoriana” y posesiva, aficionada al ocultismo cual Madame Blavatsky (el propio Moore, que además se reserva otro papel, el de un confidente con una sola pierna). Y es que parte del guión -claro- y la música, fueron obra del también malogrado Dudley Moore, a quien vemos al inicio y al final del relato tocando el piano, a modo de músico de nickelodeon (y comicidades extemporáneas aparte, el actor fue un buen intérprete de música).

.jpg) |

| Terry-Thomas |

En definitiva, una inocua paráfrasis con gracietas lingüísticas, como sucede con la clave para un mensaje en la oficina de correos del pueblo, y algunos simpáticos gags visuales, como los del cuadro expresionista firmado por el difunto Henry Baskerville, la niebla que atenaza el interior de la solitaria mansión, pero no el páramo; la afición de Stapleton por los caniches (uno de ellos bastante incontinente), o la “posesión” de su hermana (Joan Greenwood), en un “descabezado” guiño a El exorcista (The exorcist, William Friedkin, Warner, 1973). Por su parte, la imagen de los personajes persiguiendo al perro por el páramo parece formar parte de un gag de Benny Hill.

El secreto de la pirámide (Young Sherlock Holmes, Universal, 1985) de Barry Levinson, parte de otra idea estimulante: el encuentro de Holmes (Nicholas Rowe) y Watson (Alan Cox) en el “instituto” (el famoso Eton), según el guión de Chris Columbus. El secreto de la pirámide es un producto muy de su época, con una buena ambientación (bañada por la luz azul de rigor) y deslumbrantes efectos especiales. Cabe señalar la intervención de un dinámico Moriarty (Anthony Higgins) y del veterano Nigel Stock (el Watson en la serie de la BBC de los sesenta), aquí como el profesor Rupert.

El secreto de la pirámide (Young Sherlock Holmes, Universal, 1985) de Barry Levinson, parte de otra idea estimulante: el encuentro de Holmes (Nicholas Rowe) y Watson (Alan Cox) en el “instituto” (el famoso Eton), según el guión de Chris Columbus. El secreto de la pirámide es un producto muy de su época, con una buena ambientación (bañada por la luz azul de rigor) y deslumbrantes efectos especiales. Cabe señalar la intervención de un dinámico Moriarty (Anthony Higgins) y del veterano Nigel Stock (el Watson en la serie de la BBC de los sesenta), aquí como el profesor Rupert.

Las siluetas sobre el nocturno pavimento que abren la película durante los títulos de crédito remiten a la imagen icónica -igualmente durante los créditos- del Holmes de Basil Rathbone para Universal. Entre los mejores apuntes, se encuentra el interés del joven investigador por las lecciones de química, que abrigan ya una mente analítica, así como -según la propuesta- la trama referente al primer y único amor de Sherlock Holmes.

El secreto de la pirámide muestra, dentro de ese ambiente de disciplina elitista del colegio, cómo los acontecimientos de juventud forjan la identidad de la persona (de la vida futura, que diría Wells, en español). Así, para llegar a adquirir el carácter que todos le conocemos, Holmes deberá aprender a controlar, incluso inhibir, sus emociones, además de acostumbrarse al hecho de ser discriminado por resultar diferente (en este caso, más inteligente que la media). Por otra parte, retomar un argumento como el de una sociedad secreta en pleno corazón de Londres, es un acierto narrativo. En un breve papel aparece un no menos entrañable Freddie Jones.

Sin pistas (Without a clue, ITC-Orion, 1988) de Thom Eberhardt, realizador que cuenta con una película rematadamente buena, Única superviviente (Sole survivor, 1983), y otra rematadamente mala, La noche del cometa (Night of the comet, 1984), nos brinda -menos mal-, una parodia más reflexiva, incisiva y hasta memorable del mundo holmesiano, del que también se nota que tiene su “deuda” como lector y espectador.

Aquí, el auténtico cerebro deductivo es el doctor Watson (Ben Kingsley), que en sus escritos “se inventó” a su alter ego, Sherlock Holmes, con tal fervor del público que se vio obligado a contratar a un actor de vodevil borrachín (Michael Caine) para que representara a dicho personaje en la “vida real”.

Sin pistas (Without a clue, ITC-Orion, 1988) de Thom Eberhardt, realizador que cuenta con una película rematadamente buena, Única superviviente (Sole survivor, 1983), y otra rematadamente mala, La noche del cometa (Night of the comet, 1984), nos brinda -menos mal-, una parodia más reflexiva, incisiva y hasta memorable del mundo holmesiano, del que también se nota que tiene su “deuda” como lector y espectador.

Aquí, el auténtico cerebro deductivo es el doctor Watson (Ben Kingsley), que en sus escritos “se inventó” a su alter ego, Sherlock Holmes, con tal fervor del público que se vio obligado a contratar a un actor de vodevil borrachín (Michael Caine) para que representara a dicho personaje en la “vida real”.

El problema se presenta cuando la editorial -la mítica Strand Magazine, donde aparecieron los auténticos relatos de Sherlock Holmes- se niega a que Watson reconozca, por miedo a la reacción del público, que él es el auténtico artífice de todos los casos resueltos.

La jovial trama incluye a un maquiavélico Moriarty de cartoon (Paul Freeman) y a un “carcomido” comisario Lestrade (espléndido Jeffrey Jones). Sin pistas es una parodia, en efecto, pero una parodia respetuosa, en la que humanidad de los integrantes deriva en el principio de una gran amistad. La trama está bien urdida y el grado de diversión dependerá de la disposición de cada sherlockiano.

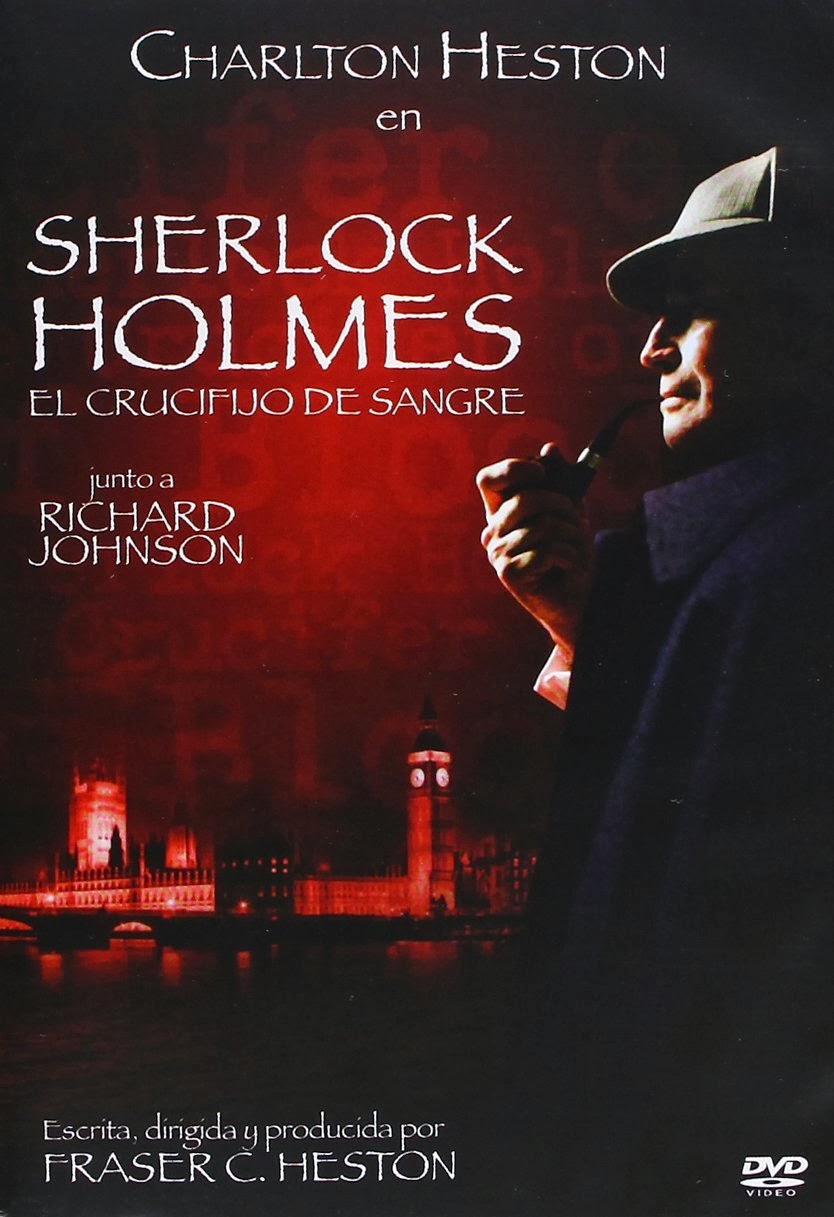

El crucifijo de sangre (The crucifer of blood, Warner Bros. Television, Fraser C. Heston, 1991) es la última obra que reseñamos. De nuevo estamos ante una producción destinada a la televisión, pero los resultados son superiores con respecto a casos anteriores.

Charlton Heston interpreta a Holmes, y Richard Johnson a Watson, y la trama parte de una obra teatral de Paul Giovanni (1933-1990), escrita en 1978, e inspirada a su vez en El signo de los cuatro. Como curiosidad, Giovanni fue el autor de la banda sonora folk de la espléndida El hombre de mimbre (The wicker man, Robin Hardy, EMI, 1973).

Tras un extenso preludio (que supongo se corresponde con un primer acto), sito en la India de 1857, y que pone en antecedentes del robo de un cofre de joyas junto a una fortaleza de Agra iluminada continuamente de naranja, la acción se traslada al Londres que todos reconocemos. Allí, Watson escribe y Holmes toca su violín.

La recuperación del “tesoro” pondrá de manifiesto que, según se asegura, el dinero no da la felicidad -lo que en este caso es rigurosamente cierto-, y que a veces las maldiciones se materializan de forma bastante física. La “actualización” de El crucifijo de sangre, se refiere al hecho de que el personaje manipulador, Holmes -y no solo por el empleo de sus disfraces-, será a su vez manipulado (aunque finalmente no pueda perder). Y es que ciertos hábitos narrativos sí han cambiado.

Antes de concluir esta heterogénea reseña, recordemos que también apareció un Holmes en dibujos animados, el delicioso Basil, el ratón superdetective (The great mouse detective, Disney, 1986), que recientemente fue comentado por el compañero Luis en este blog.

Posteriores Holmes para la televisión han sido Stewart Granger, Douglas Wilmer, Ian Richardson y Michael Pennington, aunque estos trabajos, salvo error, no han visto edición en soporte alguno en nuestro país. No obstante, retomaremos un título fundamental en nuestra siguiente entrada dedicada a Sherlock Holmes.

.jpg) |

| Holmes (Douglas Wilmer), en El hermano más listo de Sherlock Holmes |

Escrito por Javier C. Aguilera

0 comentarios :

Publicar un comentario

¡Hola! Si te gusta el tema del que estamos hablando en esta entrada, ¡no dudes en comentar! Estamos abiertos a que compartas tu opinión con nosotros :)

Recuerda ser respetuoso y no realizar spam. Lee nuestras políticas para más información.