Especial Halloween 2023

Es curioso,

podemos transferir sentimientos a algunos objetos, como un oso de peluche. A unos

soldaditos de plomo, los warhammers, bobbleheads y otras figuras de acción.

Son algo más que materia inerte; nunca inerme. En las películas de dibujos

animados la personificación de algunos animales es un buen recurso para

identificarnos más con ellos. Un coche visto como un ser humano es algo más

complejo o, mejor dicho, menos frecuente, pero también se da el caso, desde Herbie en Ahí va ese bólido (The Love

Bug, Robert Stevenson, 1968) hasta El

coche fantástico (Knight Rider,

Glen A. Larson, 1982-1986) o Cars (íd., John Lasseter & Brian Fee,

2006). Yo mismo no podría vivir sin mi moto. No creo que valiera la pena la

existencia. Me lleva a todas partes y no me discute jamás. Cuando le cuesta

arrancar, le cambio la bujía, y ambos quedamos satisfechos. Si la tocas sin mi

permiso, atente a las consecuencias.

A todos

estos instrumentos queridos les ponemos nombre. ¿Por qué no Christine?

Además de

un centro cultural de primer orden, la ciudad de Detroit es uno de esos

espacios reinventados a sí mismos que cuenta con uno de los mejores núcleos de

manufactura de vehículos de Norteamérica. Sin embargo, algo sucedió allí en

1957, en una de las fábricas Plymouth. En la ficción, claro está. El realizador

John Carpenter (1948) nos lo cuenta en los

prolegómenos de Christine (íd., Columbia

Pictures, 1983), con su concreción habitual y

extraordinario dominio del formato en cinemascope.

Y lo hace al estilo clásico, de los grandes maestros, sin subrayados

innecesarios, presentando al protagonista no humano (¿o sí?) del relato. En

primer lugar, lo distingue del resto, al ser el único vehículo de color rojo dispuesto

en la cadena de montaje. En segundo lugar, muestra uno de sus espejos

retrovisores, que refleja a un mecánico que se le acerca, como si fuera el ojo

de una persona o animal. Para después anticipar un comportamiento revanchista

estrictamente humano (y como comprobaremos después, con capacidad de auto

regenerarse, de “sanar las heridas”), hacia todo aquel que lo agrede, aún de

forma no intencionada. Todo esto se desarrolla a modo de una escena muda, es

decir, eminentemente visual, con su correspondiente acompañamiento musical; para

la ocasión, Bad to the Bone (1982) de

George Thorogood (1950). Rock de los años cincuenta hecho en los ochenta.

Del Detroit

de 1957 saltamos a Rockbridge, California, en 1978. Arnold Cunningham, Arnie (Keith

Gordon), es un chaval sobreprotegido por sus padres que cuenta diecisiete años

y que, junto a los acostumbrados vaivenes en la apariencia física, une una propensión

a la baja autoestima. Pero, aunque aún no ha dado el salto a la madurez, se las

apaña bien y parece responsable en sus quehaceres. Su mejor amigo es el

atractivo Dennis Linder (John Stockwell), que se desenvuelve mejor en los

avatares del instituto. Por desgracia, este nuevo curso, Arnie va a sufrir el acoso

de los peores integrantes de la escuela, en forma de cuatro matones, con Buddy

Repperton (William Ostrander) a la cabeza descerebrada. Sus secuaces son Moochie

Well (Malcolm Danare), Richard Tennant (Steven Tash), y el pelirrojo Ron

Vandenberg (Stuart Charno). Los típicos chulos más preocupados en esgrimir su

ignorancia que su instrucción, con el complejo de tener siempre algo que

demostrar. Salido de este trance con la ayuda de Dennis, y estando hasta la coronilla de todo el planeta,

Arnie descubre a Christine, el Cadillac rojo de 1957, arrinconado en uno de

esos jardines-chatarrerías tan al gusto de algunos de los habitantes de la

Norteamérica más rural.

El coche

está hecho unas bragas, es una

auténtica cochambre. Pero de forma instintiva, entre tanto polvo y abolladura, Arnie

vislumbra que se podría arreglar. A

lo que el actual dueño, tan destartalado como el propio vehículo, el viejo

George LeBay (Roberts Blossom), asegura sin el menor asomo de duda, que por

supuesto arrancará.

Comienza la

obstinación de Arnie. Restaurar al magullado Christine, símbolo de su recién

adquirida independencia, en lo que podemos considerar amor a primera vista o

atracción fatal, es su meta vital. De persona vapuleada a objeto vapuleado, de

amigo a amigo (de los que se hablan y se compenetran).

Pero, ¿por

qué se presenta Christine a Arnie con este aspecto tan funesto, testigo fiel de

las correrías del pasado? Desconozco lo explicitado en la novela de Stephen King (1947), en la que se basa el fenomenal guión

de Bill Phillips (1949) para la película, pero la conclusión que me parece más razonable,

habida cuenta de sus habilidades intrínsecas, es que el coche desea ser arreglado. Que se le demuestre

el cariño pertinente, para así corresponder como el diablo manda. Justa reciprocidad

en lo que podemos considerar, como ya he señalado, un acto de amor del dueño

hacia la máquina; o mejor cabría decir hacia la inteligencia artificial. Verosímil

retroalimentación que no tarda en arrojar un saldo negativo de cara al poseedor

del objeto poseído. Aunque en apariencia las cosas le van a ir mejor. La

transformación es, por consiguiente, al alimón. De Arnie y Christine. Mecánica,

pero también psicológica. El paso a la adolescencia del muchacho se reviste de

tintes maniacos, poco perceptibles al principio. Así, cuanto más mejora el aspecto

físico del vehículo, más parece insensibilizarse Arnie, degradarse moralmente.

Una nueva dimensión del Do It Yourself

(Hágalo usted mismo), que pregona uno de los carteles anunciadores de William Darnell

(Robert Prosky), el dueño del enorme taller donde Arnie preserva su más

preciada adquisición (y viceversa). La

vieja técnica del trabajo duro, sintetiza Arnie, ante los asombrosos

resultados que ofrece su progresiva y patológica dedicación a Christine. De

este modo, el terror no emerge únicamente de los futuros asesinatos que se van

a suceder, sino también de la inquietud ofrecida por detalles en apariencia triviales,

como el que Christine solo ofrezca música de los años cincuenta en su aparato

de radio, como le hace notar Leigh Cabbott (Alexandra Paul) a Arnie. Leigh es la

chica nueva más deseada del instituto, que finalmente ha recalado en los fortalecidos

brazos del renacido Patito Feo.

Este flamante

magnetismo del protagonista electrifica la narración, de la que sabiamente no

se ofrece explicación racional al uso. John Carpenter sabe manejarse en el

ámbito de la incertidumbre, que cuando cobra carta letal de naturaleza, no

pierde un ápice de capacidad motivadora a través de la imagen y la

planificación. Sirva como ejemplo el segmento medular, en lo visual y

argumental -para sus intervinientes-, de la escena en el autocine. Un espacio

de los de antaño, y como las canciones que componen la banda sonora de la

película, nuevo hermanamiento de los años cincuenta con los setenta y ochenta.

En esta escena, cuando los novios riñen, John Carpenter fracciona el plano integrador

que ha venido empleando hasta ese momento, hasta separarlos en el interior del

vehículo.

Por otro

lado, el realizador juega con la labor espacial a lo largo de la película. A

medida que el carácter de Arnie se va enclaustrando, el director no renuncia a

enfrentar esa claustrofobia, mental y del vehículo, con espacios abiertos como

el del citado autocine o el taller de Darnell. Que es el típico desguace que, más

allá de su apariencia de estercolero vetusto, resulta un escenario fascinante, pues

es inmenso, y en él se agazapan codiciadas piezas de recambio. Un lugar no

exento de recovecos, en todas sus dimensiones. Y en cualquier caso, refugio para

Christine, ya que los padres de Arnie (Robert Darnell y Christine Belford), se

niegan a que lo guarde en casa. Pese a ser presentados como algo manipuladores

e intransigentes, estos son finalmente sobrepasados –atropellados- por el inesperado

y radical cambio de carácter de su apocado hijo, el cual supera al de cualquier

adolescente ordinario. El enfrentamiento con los progenitores es otra de esas

zonas borrascosas de la narración.

John

Carpenter dispone siempre una puesta en escena elegante, que sabe sacar partido

al mencionado formato ancho, no confundiendo acción con confusión o atrofia visual.

Cuando los primeros crímenes son cometidos, no se sabe si por el vehículo o su conductor,

o ambos, tal cual sucedía con el camión de El diablo sobre ruedas (Duel, Steven Spielberg, 1971), las

pesquisas prosiguen de la mano del detective de la policía Rudolph Junkins (el

siempre eficaz Harry Dean Stanton). Otro buen ejemplo de honestidad y

concreción narrativa lo hallamos cuando Leigh se esconde de Arnie tras un

árbol, después de salir de la casa de Dennis, al que ha acudido para pedir

consejo. No es un ocultamiento porque estos últimos anden juntos ahora, sino

porque Arnie ha dejado de ser él mismo, para pasar a convertirse en otra

persona. El citado cambio adolescente hasta sus más drásticas y dramáticas

consecuencias.

Christine posee una

particularidad ya señalada. Me refiero a los momentos en que el suspense se

crece. Todo eso que, por lo general, se elimina hoy de una película por no aburrir a un público que ha

dejado de sentir la intriga para arrinconarse en el reverso tenebroso de la

acción más gráfica, apabullante, digitalizada y, con harta frecuencia, grosera.

Lo llaman, por error, espacios muertos, cuando son precisamente los que afirman

y redefinen lo expuesto. Verbigracia, Dennis haciendo una visita clandestina al

taller de Darnell, de noche, para ver a Christine más de cerca, y la

transformación que este ha sufrido. Un objeto de deseo que trata de explicarse.

O la excelente transición que supone la aparición del vehículo, totalmente

restaurado, durante la celebración de un partido de rugby, en compañía de Leigh.

Arnie ya posee el coche y la chica. Pero solo uno de ellos lo posee a él.

El hombre y

la máquina. Una bienvenida diatriba de la que el cine ha querido, bastantes veces,

sacar partido, aunque no siempre lo haya conseguido. El propio Stephen King lo

intentó más tarde con La rebelión de las

máquinas (Maximun Overdrive, DEG

para Paramount, 1986), con resultados nefastos, tanto dentro como fuera de la

pantalla. Porque dirigir una buena película, como escribir un buen libro, es

asunto serio. Quien mostró más pericia, fortuna y conocimiento de causa, fue el

por lo general estimulante Wes Craven

(1939-2015), con otra película que me encantó en su día, y que me sigue pareciendo

más que apreciable, pese a que, en principio, su mezcolanza de humor y horror pueda

dar la impresión de desincronizarla. No lo está, como veremos a continuación, al

margen de ser esta mixtura una imposición del estudio, y en última instancia,

es característica que insufla vida a cómo está narrada la historia, que es lo

que a mí más me interesa, incluso por encima de lo que se cuenta.

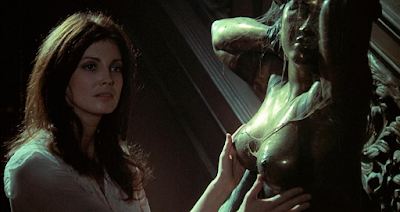

Amiga mortal (Deadly Friend, Warner

Bros., 1986), está basada en otra novela,

esta vez de Diana Hanstell (1936-2017), adaptada por Bruce Joel Rubin (1943),

responsable de la espléndida Proyecto

Brainstorm (Brainstorm, Douglas Trumbull, 1983), La escalera de Jacob (Jacob’s

Ladder, Adrian Lyne, 1990) y Ghost

(íd., Jerry Zucker, 1990). Un autor

que se sabe desenvolver entre los márgenes de lo sobrenatural, para proporcionar

una contenida emoción o desbordante humanidad, según el caso. Bajo los ropajes

del cine de género, Amiga mortal no

es una excepción a esta pretensión reconfortante.

Jeannie

Conway (Anne Twomey) y su hijo Paul (Matthew Labyorteaux) son nuevos en

Welling, una bonita localidad emplazada en Los Ángeles, California (en realidad

Monrovia, en idéntica geografía, junto a los estudios en exteriores de la

Warner Bros.). ¿Qué diablos era eso?,

se pregunta estupefacto el ladrón de coches (Robin Nuyen) que ha salido

escaldado de su último intento de robo. Algo tienen guardado Jeannie y Paul en

su furgoneta, camino de ese nuevo destino. No tardaremos en averiguar que se

trata de una inteligencia artificial en forma de robot. Un asombroso mecanismo proyectado

y ensamblado por Paul, al que ha puesto el escueto nombre de B.B.

(¿en honor a la Bardot [1934]?, volveremos sobre este punto). Hasta corta el

césped. Con el agravante de rigor de que el robot comienza pronto a evidenciar

cierto desorden de conducta y a desarrollar sus propios sentimientos y

decisiones. A cobrar vida, en definitiva. Una vez instalados, Paul se hace

amigo de Tom (Michael Sharrett), un vecino cercano, y de Samantha (Kristy

Sawnson), que de forma alusiva, vive enfrente de él. Algo a lo que habrá de

enfrentarse Paul, ya que, por desgracia, Samantha sufre los maltratos de su desaprensivo

padre (Richard Marcus), el auténtico monstruo de la película.

Como

lumbrera, Paul entra a formar parte del equipo pedagógico del doctor Johanson (Russ

Marin), en un politécnico. Aparte de seguir recibiendo clases en determinadas

materias, el avispado Paul las imparte.

Todo parece

marchar bien. Hay una fiesta de Halloween y los chicos, ya compenetrados, y

siempre en compañía de su llamativo y amistoso robot, lo pasan genial

embadurnando de nata montada uno de los infelices vehículos aparcados por los

contornos (menos mal que no se trataba de Christine). Hasta que Ann Ramsey (1929-1988)

les agua la fiesta. Es la vecina cascarrabias y brujeril del barrio. Uno de

esos preciosos entornos tan caros al cine de aventuras… o de terror. Cuando

esta vecina, la señora Elvira Parker, hace acto de imponente presencia, haciendo

alarde de sus malas pulgas, ¿por qué B.B.

no obedece las órdenes de Paul, tal y como este se pregunta? Aquí pasa algo

raro, pero como los acontecimientos se precipitan, el inventivo creador no

dispone de excesivo tiempo para sopesarlo. El caso es que el robot ya hace

“cosas raras” obrando por su cuenta. Nada preocupante de momento. Tal vez un

desajuste en la programación. Si se le hace daño a Paul, al estilo de lo que le

sucedía a Arnie con Christine, el robot reacciona. Y si es él el damnificado,

para Paul es como si hubieran agredido, incluso matado, a un ser vivo. A partir

de la citada noche, las cosas se (re)tuercen.

Amiga mortal contó con

la fotografía del sensacional Philip Lathrop (1912-1995), y con una composición

musical de Charles Bernstein (1943), en nueva colaboración con Wes Craven, que

ya combinaba, en amplitud de presupuesto, los arreglos orquestales con el

sintetizador (en la anterior y ergonómica Pesadilla en Elm Street [A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984], solo cupo el

sintetizador, con notables resultados, no cabe duda).

Relato

sombrío con toques de comedia, donde Paul ejerce de moderno Víctor Frankenstein, Amiga

mortal sobresale por su pericia argumental y goyesca (Samantha no deja de

atraer la mirada), en vistoso retruécano de la animosa D.A.R.Y.L.

(íd., Simon Wincer, 1985) o la jacarandosa

Re-Animator (íd., Stuart Gordon, 1985). Otro ejemplo de esta destreza lo

hallamos en un recurso manido; más viniendo de quien viene: Paul tiene una

pesadilla, bien justificada dadas las circunstancias. Sin embargo, en este

caso, está agravada por su injerencia en las habituales leyes de la naturaleza.

Es un sueño que podemos extrapolar a la conclusión de la película, donde nos

preguntamos si el final es verídico o igualmente pesadillesco. Quién sabe.

Algunas

claves extra las hallamos en la estupenda novela casi homónima (Friend, 1985; Diorama,

1989), que concluida su lectura, y se diga

lo que se diga, no difiere tanto de lo que debía haber sido el resultado

inicial ofrecido por Wes Craven. Porque en la novela se encadenan los

asesinatos de igual modo que en la película, cambiando un certero balonazo por

una bañera repleta de agua. Lo que sí llama más la atención es la diferencia de

edad y físico entre los tres jóvenes protagonistas. Paul Conway es rubio y gordinflón, al punto de ser

apodado Piggy (incluso por su propia

madre), y tiene trece años. Más joven que en la adaptación, donde se muestra especialmente

adulto y consciente de sus actos, aparte de más integrado en su nuevo entorno

educativo; si bien, en ambos casos, resulta igual de compungido y con nobles

aspiraciones. No era la escuela lo que le

preocupaba. Como siempre, eran los demás chicos (capítulo

II). Como Arnie en Christine,

el Paul de Amiga mortal es otro muchacho

que no acaba de encajar y se mueve en las sombras. Ser un genio era para él tan natural como el color de su pelo (íd.). Por su

parte, Thomas Toomy, cuyo mote es Slim,

es pequeño y de cara chupada (íd.). Su padre

es el funerario del pueblo. Ambos se conocen en el instituto, y su relación

pronto se afianza, con el telón de fondo del acoso escolar para ambos, por

parte de algunos alumnos y de un celoso maestro, como es el profesor Johanson (V),

en nada similar al de la película. A Paul no se le trata con deferencia (VI),

al contrario de lo que sucede en la adaptación. No pasa nada, son dos

vertientes de un mismo recorrido.

¿Y qué hay

de Samantha, apodada Sam? Es aún más

joven que ellos, tan solo tiene once años (XI).

En cualquier caso, no existe asomo de perversión o procacidad en la relación de

Paul con Sam; por ejemplo, cuando una vez realizada la “operación de

salvamento”, Paul baña -purifica- a Sam (XXV).

O cuando Sam y Paul se precipitan a un helado río (XXVIII).

Curiosamente, no se muestran sincronizados en esta tarea; no lo hacen a un

mismo tiempo. Pese a su amor incipiente, el entendimiento entre ambos no está a

la par, habida cuenta de que Sam precisa de un estricto aprendizaje. Al final,

este cariño se torna en deseo de pervivencia más allá de la muerte, en un remate

diferente al de la película solo en apariencia.

La

ineludible referencia a la obra Frankenstein

(XII), que cobra un sentido más estricto en

la novela, se completa con otra al científico Robert Oppenheimer

(1904-1967) (XIII).

Igual de llamativa

es la sensación de extrañeza y asilamiento que invade a Paul, por parte de las

obtusas gentes del pueblo (IV). Su creación

responde al apodo onomatopéyico de Bip-Bip (I)

y concita tanto admiración como desconfianza y envidia en los habitantes de

Welling. El desorden de la máquina va a responder a un conflicto previo, no del

robot, como sucede en la película, sino del propio Paul. Ha de ver con la

muerte “accidental” de un anterior compañero de curso, llamado Bertram Lennard.

No es la inteligencia que se desarrolla en el mecanismo la que funciona mal,

sino la excepcionalidad de Paul, sus engramas (XVI).

De la misma manera que los seres humanos somos irrepetibles, aunque nos

repitamos de continuo en nuestras idioteces, para Paul, los robots tienen personalidad, igual que las personas (X).

No se pueden duplicar. Cuando se produce el distanciamiento con Tommy, un

sostén capital para Paul, el chico se sentirá completamente aislado, a pesar de

poseer el coeficiente intelectual más elevado de quienes le rodean (XVII).

Paul,

Tommy, Sam, Elvira Williams, Harry Pringle (el padre de Sam) … el destino de

todos ellos es el mismo que hemos contemplado en la película, a veces con distinta

ejecución. El libro muestra menos sentido del humor, eso es verdad. Pero yo me

pregunto. Si las personas nos resultan tan decepcionantes, ¿por qué despreciar

la Inteligencia Artificial? ¡Salvo que la hagamos a nuestra imagen y semejanza,

claro está! Todos necesitamos un buen amigo. ¿Por qué no un robot?

Lo he dicho

en alguna otra ocasión y lo reitero. Qué buen y novedoso cine para adolescentes

tuvimos. Cosas nunca vistas hasta ese momento. Con un gran nivel de realismo y

partituras indelebles. En todos los géneros. En este caso, en la estela de los

robots que en el cine han sido, desde el Robby de Planeta prohibido (Forbidden Planet, Fred McLeod Wilcox,

1956), a Cortocircuito (Short Circuit, John Badham, 1986) y los escuderos de La guerra de las galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977), qué

se yo. Pero Amiga mortal ofrece

además el aliciente de una estructura dimensional, que permite la reflexión,

siquiera escueta, de nuestra relación con los artefactos que nos rodean, y a

veces acorralan, junto a unas actuaciones frescas y convincentes. Resultado

tenebroso, sazonado con esos toques de negra comedia amical, finalmente bienhallados,

pero siempre a falta de conocer el corte original filmado por Wes Craven, cuya

realización, en cualquier caso, resulta ilesa y efectiva. Sería interesante

poder comparar ambos acabados. Por cierto que el realizador se suma a la

tendencia de homenajear algún título previo en la pantalla de televisión del

dormitorio del protagonista. En esta ocasión, las imágenes corresponden a La mala semilla (The Bad Seed, 1956), de Mervyn LeRoy

(1900-1987). El cine de aquel momento se daba la mano con el pasado clásico, asimilando

el concepto de modernidad. Nuevas vueltas de tuerca, como Megan (íd., Gerard

Johnstone, 2022), no resultan tan perturbadoras, o al menos, tan novedosas como

se pretende.

Escrito por Javier Comino Aguilera

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.png)