Ah, el

antiguo Egipto. Los plácidos atardeceres, los espectaculares monumentos, las

consoladoras aguas del Nilo, su mágica cosmogonía. Con qué hermosas imágenes

nos alienta el pasado. Muchas veces uno desearía poder contar con una máquina

del tiempo como la que ideara H. G. Wells

(1866-1946), y poder ir de visita a muchos de los enclaves del pasado, ¡a ser

posible, sin riesgo de nuestras vidas! Pero disponemos de un mecanismo

equivalente gracias al cine. El arte que mejor ha sabido aglutinar imágenes y

sonidos, recuerdos del pasado y el presente. Es nuestra máquina del tiempo.

Imperfecta,

como todo artilugio construido por el ser humano, pero ineludible. No es como formar

parte de la historia, pero es lo que más se le acerca. Precisamente, uno de los

temas desarrollados en la última aventura -desventura, más bien- de Indiana Jones

(película irregular, aunque con evidentes zonas de interés).

Explicarnos

cómo sería el antiguo Egipto no es tarea sencilla. Conviene echar mano de los

historiadores, pero fabular tampoco es malo. Escrita por el futuro realizador

Damiano Damiani (1922-2013) y el director de esta, Fernando Cerchio (1914-1974),

nuestra primera parada en la historia del Egipto más desacomplejado y alternativo

es El sepulcro de los reyes (Il sepolcro dei re, Euro

International Film, 1960), pues como digo, a estas

adaptaciones y reconstrucciones, más o menos imaginativas, sí que tenemos acceso.

Coproducción

entre Italia y Francia, el relato de El

sepulcro de los reyes arranca con el regreso victorioso de un puñado de

combatientes, que viene de sofocar una rebelión en Siria. Lo hacen con algunos

prisioneros, entre los que se encuentra el rey de aquel país (del que nunca más

se supo), y su hija, la princesa Shila (Debra Paget, inestimable aliciente de

la película), de la que, rizando el rizo, se dice que es descendiente de la

misma Cleopatra (69-30 a. C.).

Shila

establece contacto con el médico oficial del faraón, Resi (Ettore Manni), que,

más que con un esclavo, cuenta con un fiel servidor, Tabor (Renato Mambor), en

la línea del criado y confidente establecido por nuestros dramaturgos a partir

del XVI. El joven

faraón es un muchacho consentido e hipocondriaco, Nemorat (Corrado Pani), el futuro

Keops, en uno de los apuntes más inspirados de la película. Muerto el padre, tan

solo tiene a su madre, Tegi (Yvette Lebon).

En efecto,

podemos ver El sepulcro de los reyes como

una obra de teatro. Muchas producciones, independientemente de su vistoso

acabado y presupuesto, cuidaban bastante los diálogos. El trabajo de los

guionistas es, en este sentido, llamativo, y eleva el nivel de estos trabajos

cinematográficos. Cierto es que el corpus de diálogo se desenvuelve con un sentido

más dramático que histórico, pero los dimes

y diretes suelen estar bien pergeñados. Es esa parte de reconstrucción

imaginativa a la que antes aludía. Este caso no es una excepción. La película

deviene en un socorrido pero grato relato sobre la piedad (y su ausencia), que

se concreta cuando Resi acude al rescate de Shila, encerrada en la tumba pétrea

del faraón. Pero también es una narración sobre el amor oculto, los

sentimientos respondidos y no correspondidos, de los principales protagonistas.

Shila no ama a su esposo Nemorat, pues no ha mostrado piedad alguna con los

prisioneros de guerra, sus compatriotas sirios. A quien de verdad quiere es a

Resi, y por suerte, Resi a ella. La esposa del faraón concreta bien toda esta

situación cuando, por boca de Damiani y Cerchio, comenta ante Resi que me espera una vida de sufrimiento, pero

puedo ser feliz (contando con él). La pareja urde entonces la muerte de

Shila… para después salvarla.

Por su

parte, Kefren (Erno Crisa) es el artero de la película. Este sacerdote de Amón

conspira con su amante Taia (Andreina Rossi), que es quien hace de brazo ejecutor

y “compañera de viaje” de los intrigantes. Completando este triángulo de la

muerte está Marna (Ivano Staccioli), jefe de seguridad y superintendente de la

necrópolis real. Con un pie en ambos mundos, el del bien y el del mal, se

encuentra el arquitecto, constructor de la pirámide del faraón, Inuni (Robert

Alda). Otro personaje de soporte es Sutek, sacerdote y colega de Resi, embalsamador

de la corte del faraón (Pietro Ceccarelli).

Por

comparación con Tierra de faraones (Land of Pharaohs,

Howard Hawks, 1955), es lógico que El sepulcro de los reyes salga

perdiendo. Pero tampoco merece tamaña desconsideración; la película de Cerchio es

una pieza muy entretenida que, he de confesar, los buenos oficios del doblaje

en español, aquí desempeñados con la mejor calidad, hacen que su visionado gane

enteros. Especial inspiración merece, en el conjunto del relato, la sorpresiva

muerte –ejecución- de Marna, asaeteado a traición. Un momento bien planificado

y resuelto por el director.

A los interiores,

sencillos y cuidados, se une el rodaje en algunos exteriores, de naturaleza

descampada y campechana, característicos de una rigurosa pero gustosa serie B

(esa imagen del río Nilo recreado en el estudio). Decorados de los que me

agrada otra cosa, y es que aparezcan coloreados, y no a piedra desnuda,

desprovistos de ningún pigmento, como suele ocurrir con frecuencia en otras “recreaciones”

de época. Así mismo, es de destacar la música de Giovanni Fusco (1906-1968),

bastante hermosa y sugestiva.

Como

curiosidad, ya hemos advertido en el reparto al padre de Alan Alda (1936),

Robert (1914-1986). Definitivamente, a la fascinación del antiguo Egipto se

suma la de las producciones de serie B.

El

siguiente trayecto nos lleva a estas mismas tierras, pero a distinto tiempo. El valle de los reyes (Valley of the Kings, MGM,

1954) se sitúa en el año 1900. Es una cuidada producción B

de Metro Goldwyn Mayer, con Robert Surtees (1906-1985) a la fotografía, el

imprescindible Cedric Gibbons (1893-1960), con Jack Martin Smith (1911-1993), a

los decorados, y una apariencia total de serie A.

La película se beneficia, además, de una excelente –qué cosa más rara- partitura

de Miklós Rózsa (1907-1995), y de la ubicación de los personajes en escenarios

reales (pese al empleo de algunas transparencias). Fue dirigida por Robert

Pirosh (1910-1989), un realizador no demasiado conocido, tan solo filmó cinco

películas, pero cuyo principal cometido fue el de guionista, vertiente donde

brilló con títulos tan significativos y variados como Un día en las carreras (A Day

at the Races, Sam Wood, 1937) y Me casé con una bruja (I Married a Witch,

René Clair, 1942). Un tipo interesante.

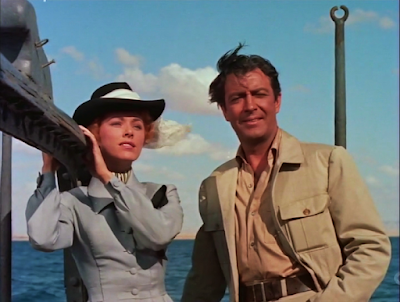

A El Cairo,

Egipto, llega Ann Martin (Mercedes como apellido original), interpretada por la

estupenda Eleanor Parker (1922-2013). Concretamente, a las inmediaciones de la

pirámide del rey Zoser (reinado 2682-2663 a. C.), en la necrópolis de Saqqara, en

Memfis. Allí se encuentra el arqueólogo Mark Brandon (Robert Taylor), pendiente

de una excavación y de la reconstrucción de las murallas de la antigua

metrópolis. En pos de un descubrimiento que nunca se sabe cuándo puede llegar. Ann

es la hija de un finado doctor en egiptología, apellidado Barklay, y está

casada con el impetuoso Philip (Carlos Thompson). Ha llegado a Egipto con un

propósito bien definido. Lo que pretende es confirmar las teorías de su difunto

padre con alguna prueba física. Teorías que relacionan la historia de Egipto con

el contenido bíblico.

Conviene

aquí hacer un inciso, pues razones ha habido para esta imbricación entre la

historia brumosa y las Religiones del Libro. En los años cincuenta se hizo muy

célebre un volumen titulado Y la Biblia

tenía razón (Und die Bibel hat doch

recht / The Bible as History,

1955, Omega, 1956; Folio, 2006),

del periodista Werner Keller (1909-1980). En el texto se acercaban posturas y

estrechaban lazos entre lo recogido por el libro sagrado, al pie de la letra, y

lo confirmado por las investigaciones arqueológicas, esto es, entre la

religiosidad y el historicismo fundamentado en el aparato científico. Algo

parecido a lo que está sucediendo ahora con la religión, o si se quiere, la

espiritualidad, y los postulados de la física cuántica.

En suma, Ann

desea culminar la labor de su padre confirmando

la veracidad de las historias bíblicas en Egipto. El hecho de que Barklay

fuera el antiguo profesor de Mark convence al aventurero de ayudarla en su

empeño, que él cree, empero, un mero espejismo. De nuevo en palabras de Ann, lo

que persigue es la localización de una

tumba con indicios de que el pasaje del Antiguo Testamento acerca de José era

cierto. Extrapolaciones literarias aparte, es decir, añadidos posteriores,

tal cosa es posible. Una estatua de la decimoctava dinastía, adquirida por un

colega de Mark en no muy legales circunstancias, les pone sobre la pista. El objeto

es atribuido al reinado de Rahotep (1622-1619 a. C.), un faraón poco conocido,

pero gobernante cuando, presuntamente, José, el hijo de Jacob, se hallaba en

Egipto. Ann y Mark tratarán de descubrir otros objetos funerarios de la tumba

de Rahotep. La empresa les conduce hasta el establecimiento de Valentine Arko (Leon

Askin), un anticuario y estraperlista, amedrantado por el malvado Hamed

Bachkour (Kurt Kasznar).

En su

periplo, Ann y Mark son ayudados por el padre Anthimos (Aldo Silvani), miembro

de la congregación del monasterio de Santa Catalina, en pleno Sinaí. Los

protagonistas siguen entonces el rastro de Akmed Salah (Frank DeKova), antiguo

guía de un potentado contrabandista, según se dice asesinado, al que localizan

en un campamento de nómadas.

En El valle de los reyes, ambas

perspectivas, lúdica e histórica, material y espiritual, se dan la mano. Sustentadas

por un buen relato de aventuras, como demuestra la estupenda persecución en

calesa por las calles de El Cairo. Un espíritu aventurero que se trasladaría a

otras producciones como She, la diosa de

fuego (She, Robert Day, 1965), La esfinge (Sphinx, Franklin J. Schaffner,

1980) o La joya del Nilo (The Jewel of the

Nile, Lewis Teague, 1985), y que, por supuesto, ya figuraba en los

magníficos Las minas del rey Salomón

(King Solomon’s Mines, 1950) y La momia

(The Mummy) en las versiones tanto de

Karl Freund (1932) como la posterior de Terence Fisher (1959). La propia She, la diosa de fuego también había contado con una adaptación

previa, que recuerdo con sumo agrado (She,

Lansing C. Holden & Irving Pichel, 1935).

Por su

parte, Mark no tiene mucha esperanza en encontrar tan feliz conexión, pero como

le recuerda el padre Anthimos, la fe

comienza donde acaban las realidades.

La película

cuenta con diálogos excelentes. Y un nutrido desfile de ruinas y ruines. Sobresale

la emboscada en Luxor, la inevitable y agradecida parada en un oasis, y el

segmento, escueto pero adecuado, en el interior de la recién descubierta tumba

de Rahotep, en el Valle de los Reyes. La cual contiene, además, una cámara

secreta… inviolada. Un descubrimiento que antecede en veintidós años al de

Howard Carter (1874-1939). Como tantos descubrimientos, sea en la ficción o en

la realidad, a la investigación de campo y biblioteca se añade el nada

despreciable valor de la casualidad. También está el paso por el llamado Quiosco

de Trajano, monumento semisumergido ubicado en el Templo de Isis, en la isla de

Philae (por desgracia, resuelto a base de prescindibles transparencias), y

mucho mejor, la secuencia en el templo de Abu Simbel, antes de su traslado a su

nuevo emplazamiento, en 1967. Enclave donde es hallada otra pista en forma de cofre

de madera.

Algo

parecido a Abu Simbel sucedió con el citado Quiosco de Trajano, que en la

película contemplamos con ancestral asombro, semicubierto por las aguas, y que

en la década de los sesenta fue rescatado para su preservación, y colocado en

otro lugar. Una atractiva e inédita estampa.

Otro

momento bien atendido es el de una sorpresiva tormenta de arena, en la cual,

una piedra arrastrada por el viento enfurecido, puede quedar convertida en un proyectil

mortal. Pasado el peligro, queda la imagen de una mano emergiendo del mar de

arena. Materia desértica viva, ahora inerme.

El cine nos

pone en comunicación con la parte más imaginativa y creativa del ser humano, la

que más merece la pena, aunque se denuncien situaciones horribles. Como si

fuéramos testigos de dicha historia, y también de la intrahistoria (esos

pequeños conflictos dinásticos o familiares, y otros ardiles a pequeña-gran

escala), navegamos por el rumbo de nuestra humanidad, colocándonos espejos

cinematográficos más o menos diáfanos a nuestro paso, renovado con cada

nacimiento. Esa otra vida, camino de

perfección para los antiguos egipcios. De este modo, sumamos dos ladrillos más a

nuestras visitas constructivas a la civilización perdida por excelencia. Ladrillos

de adobe, en esta ocasión, tras los monumentos en piedra berroqueña de Sinuhé el egipcio (The Egyptian, Michael Curtiz, 1954) y la referida Tierra de faraones. Pero con adobe se

protegieron bibliotecas y se mantuvieron grandes civilizaciones.

Escrito por Javier Comino Aguilera